Fragen stellen sollte man immer, gefragt werden ist aber auch schön. Dieser Beitrag erschien im Rahmen der «Interview»-Reihe des Fotografenkollektivs UP, das sich schwerpunktmäßig der Straßenfotografie widmet. Vielen Dank an Julia Baier, die mich als Gast zur Beantwortung der fünf Standardfragen: ‹Who?›, ‹What?›, ‹Where?›, ‹When?› und ‹Why?› eingeladen hat.

Kategorie: Text

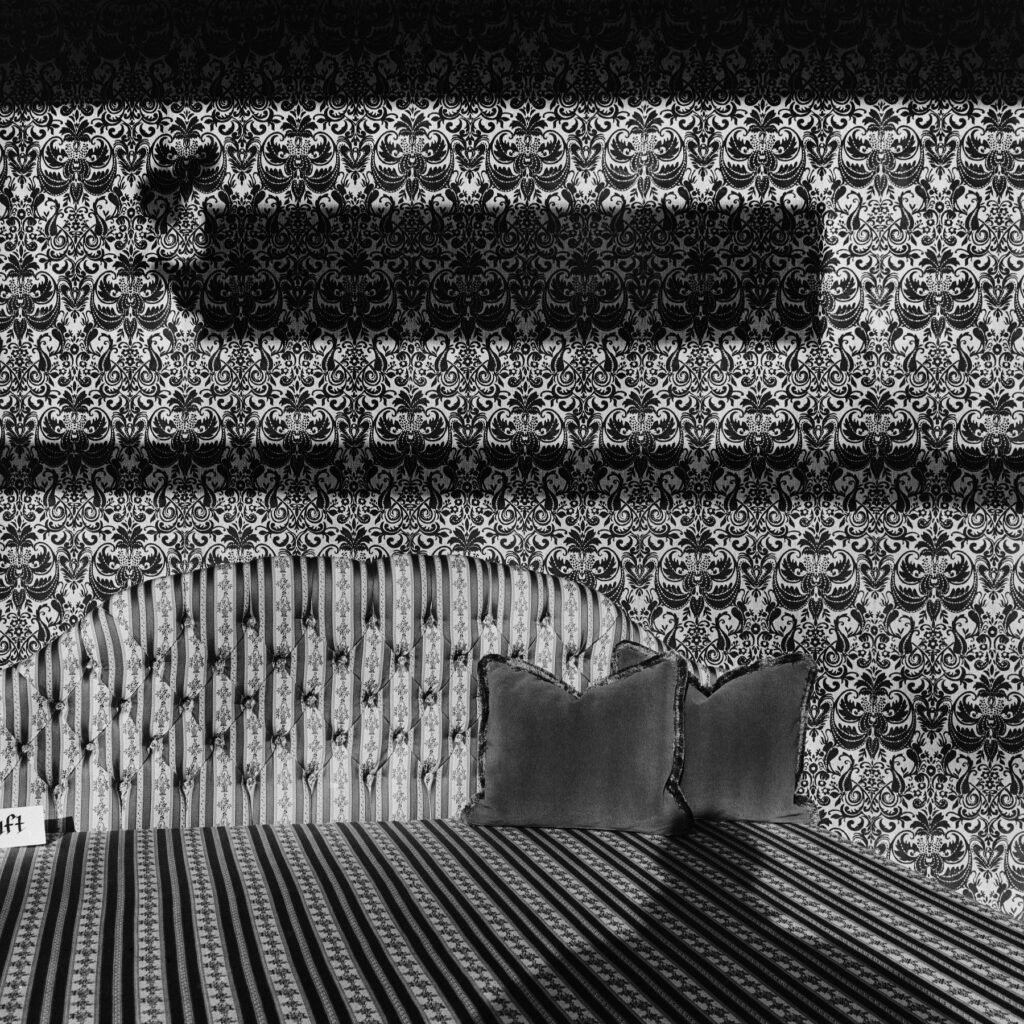

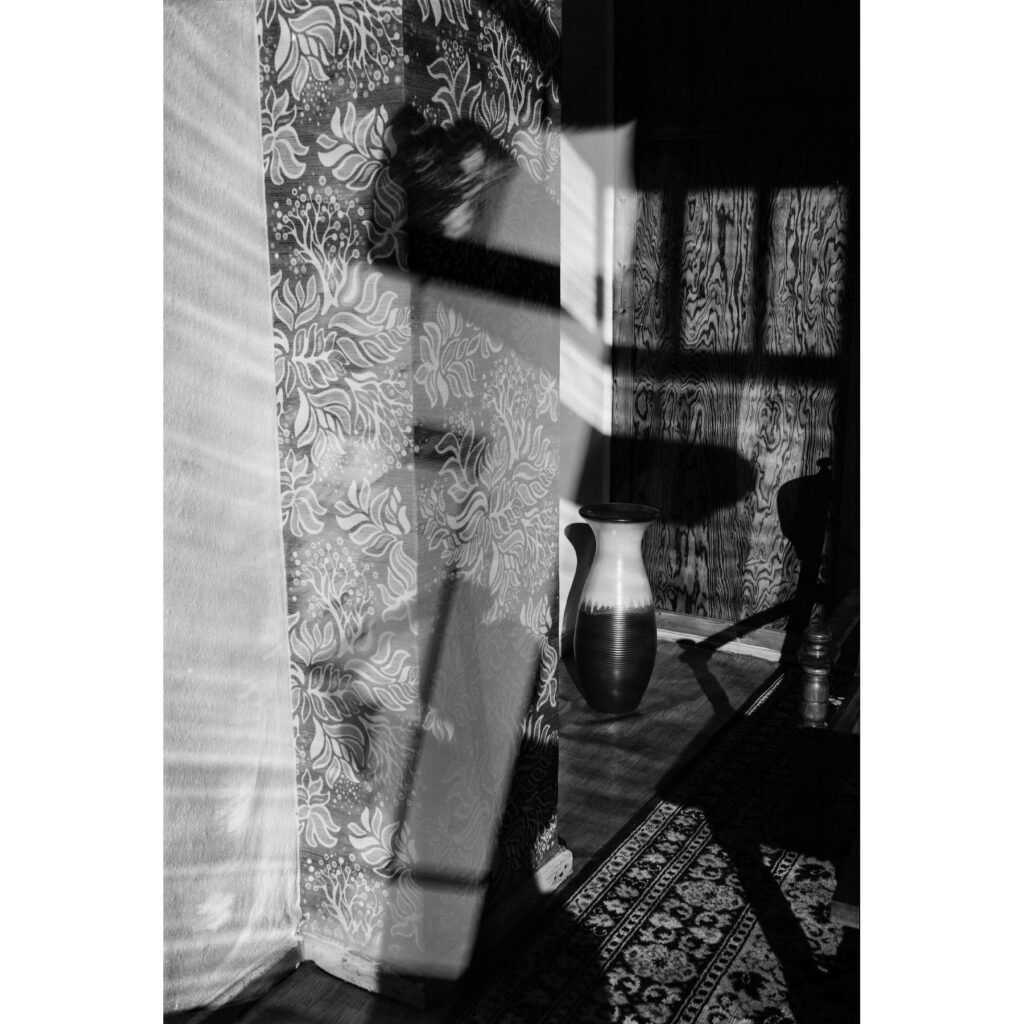

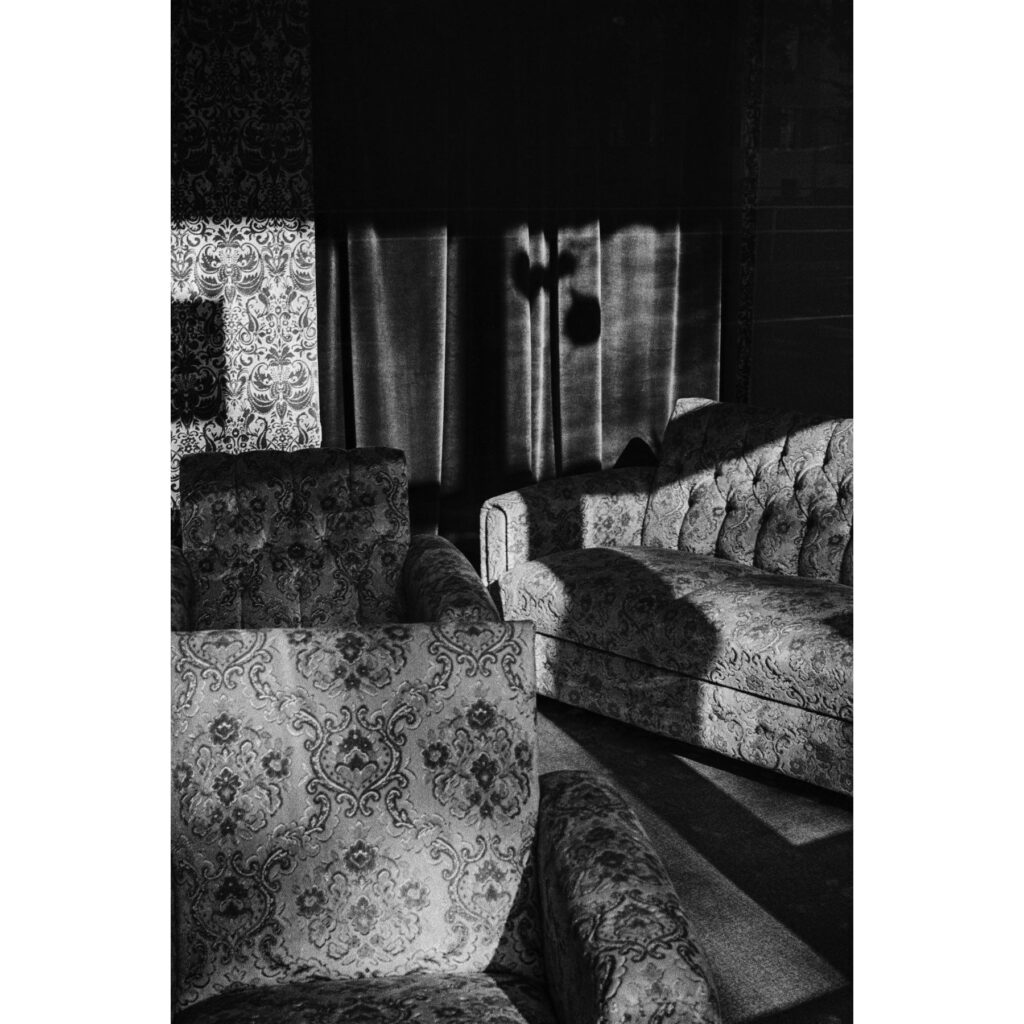

Die Banalität des Bunten

Mit einem Zaubertrick und der Hilfe von künstlicher Intelligenz ist es mir gelungen, die Vergangenheit zu verändern. Ich habe simuliert, wie es wohl gewesen wäre, wenn ich 1985 in Farbe fotografiert hätte.

weiterlesen …

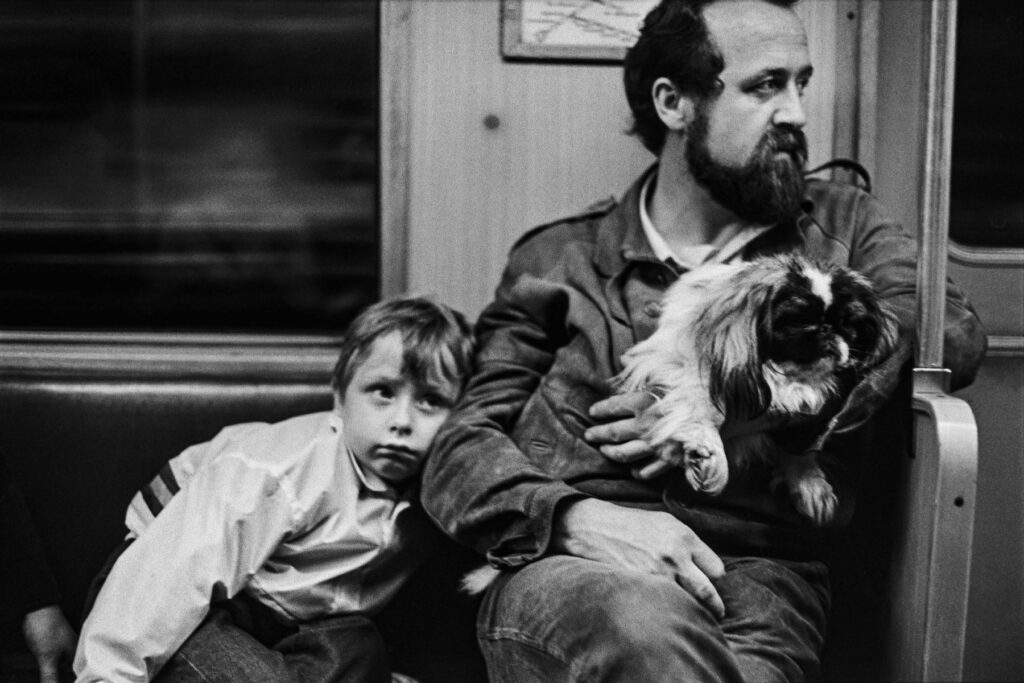

Inspiriert dazu wurde ich während des Unterrichts an der Ostkreuzschule durch zwei kleine Ereignisse: Zuerst hatte ich mit einem Studenten eine Diskussion über die Zeitgemäßheit von Schwarz-Weiss-Fotografie (er und einige weitere waren der Meinung, dass sie unmodern wäre), eine Weile danach zeigte mir ein anderer Student die neue Kolorieren-Funktion in Photoshop.

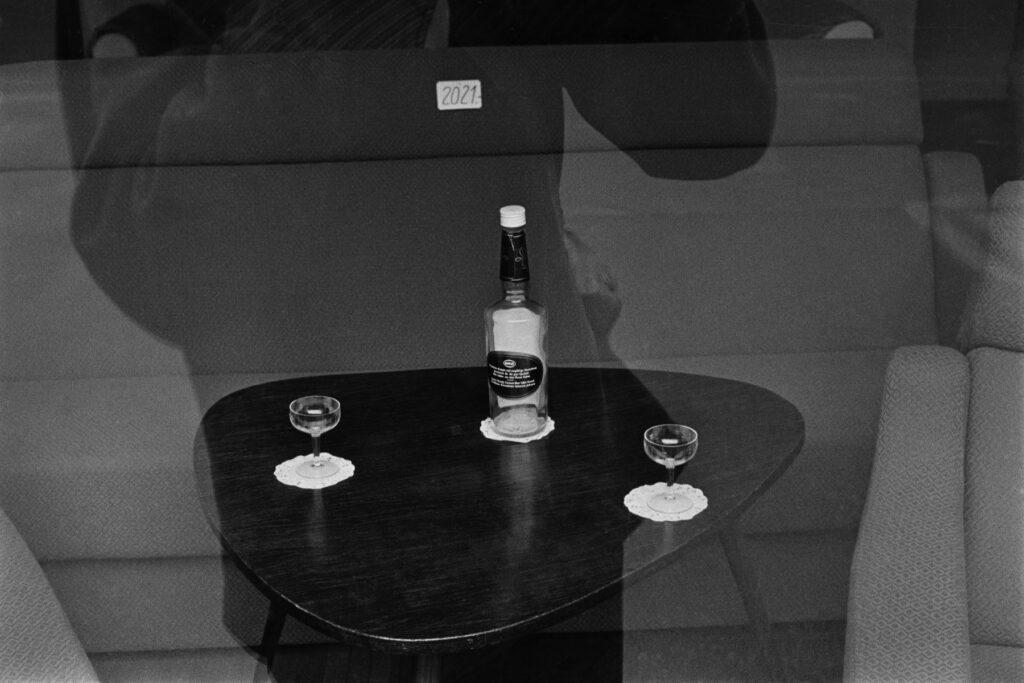

Ich konnte nicht widerstehen und habe es mit zwei Porträts meiner Vineta-Serie von 1985 versucht. Auf den ersten Blick fast brauchbare Ergebnisse – aber auf den zweiten stellt sich sofort die Sinnfrage. Bringt das jetzt wirklich neue Erkenntnisse? Wird der Eindruck der Bilder wirklich verstärkt? Oder stellt sich nicht eher eine seltsame Distanzlosigkeit her, eine Pseudo-Heutigkeit, der man vielleicht zugute halten kann, dass sie den Zugang zu den Bildern (oder vielleicht eher den abgebildeten Personen) erleichtert und sie so besser konsumierbar macht? Insofern wären sie schon ‹moderner› geworden – aber auch deutlich banaler.

Farbbilder enthalten mehr Informationen als schwarz-weisse. Aus diesem Grund will sich Joel Meyerowitz in den 60er Jahren bewußt für die Farbfotografie entschieden haben. Dieses Argument überzeugt mich aber keineswegs. Fotografie ist – und je besser sie ist, umso heftiger – ein einziger Kampf um die Reduktion von Informationen: Die Entscheidung für ein Motiv ist eine Entscheidung gegen alle anderen in diesem Augenblick, die Wahl des Ausschnitts ist ein Abschneiden von allem Anderen außerhalb des Formats, der Raum wird auf zwei Dimensionen zusammengepresst, aus der Kontinuität der Zeit wird ein vergleichsweise winziger Abschnitt herausgerissen. Und egal ob schwarz-weiss oder Farbe – die riesige Helligkeitsskala von blendender Sonne zu dunkelstem Schatten wird reduziert auf das bißchen, was ein Papierabzug davon fassen kann. Der ‹Verlust› der Farbe ist im Vergleich dazu nur ein kleiner.

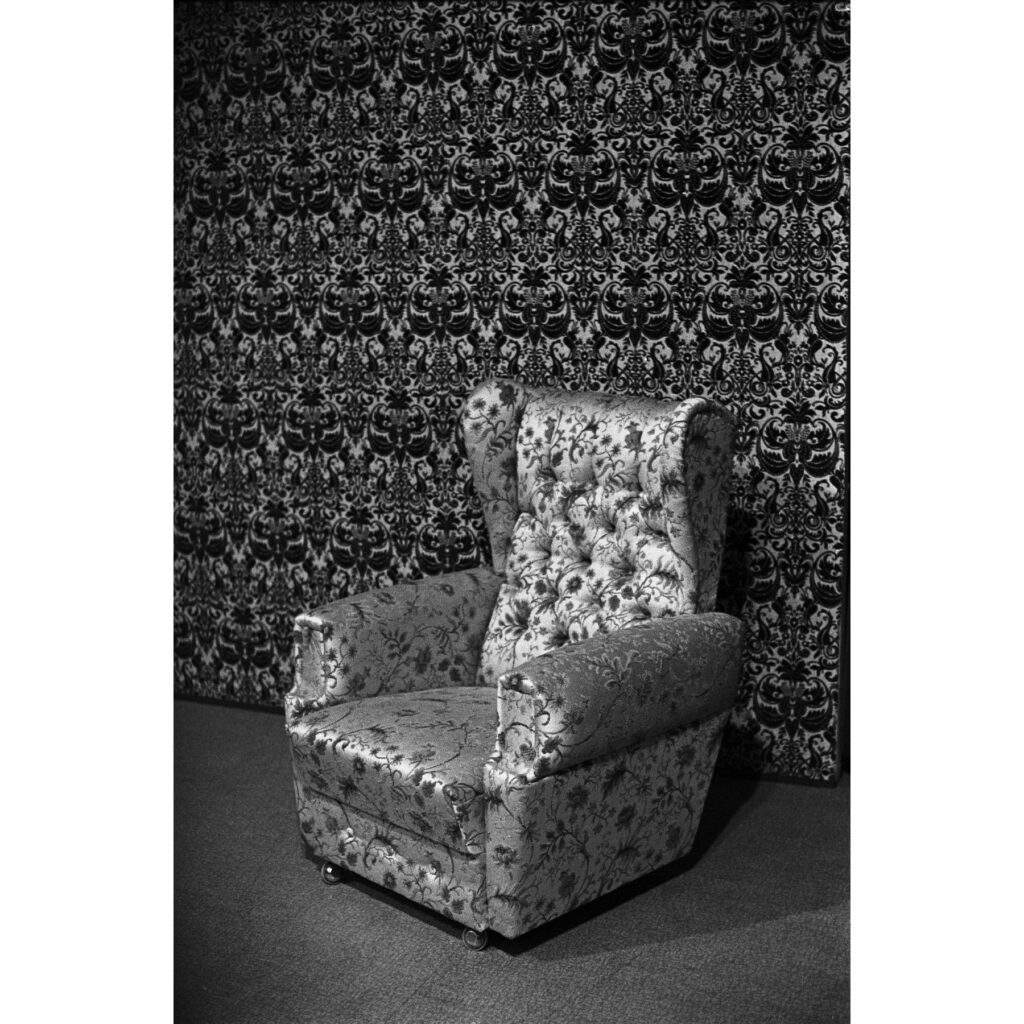

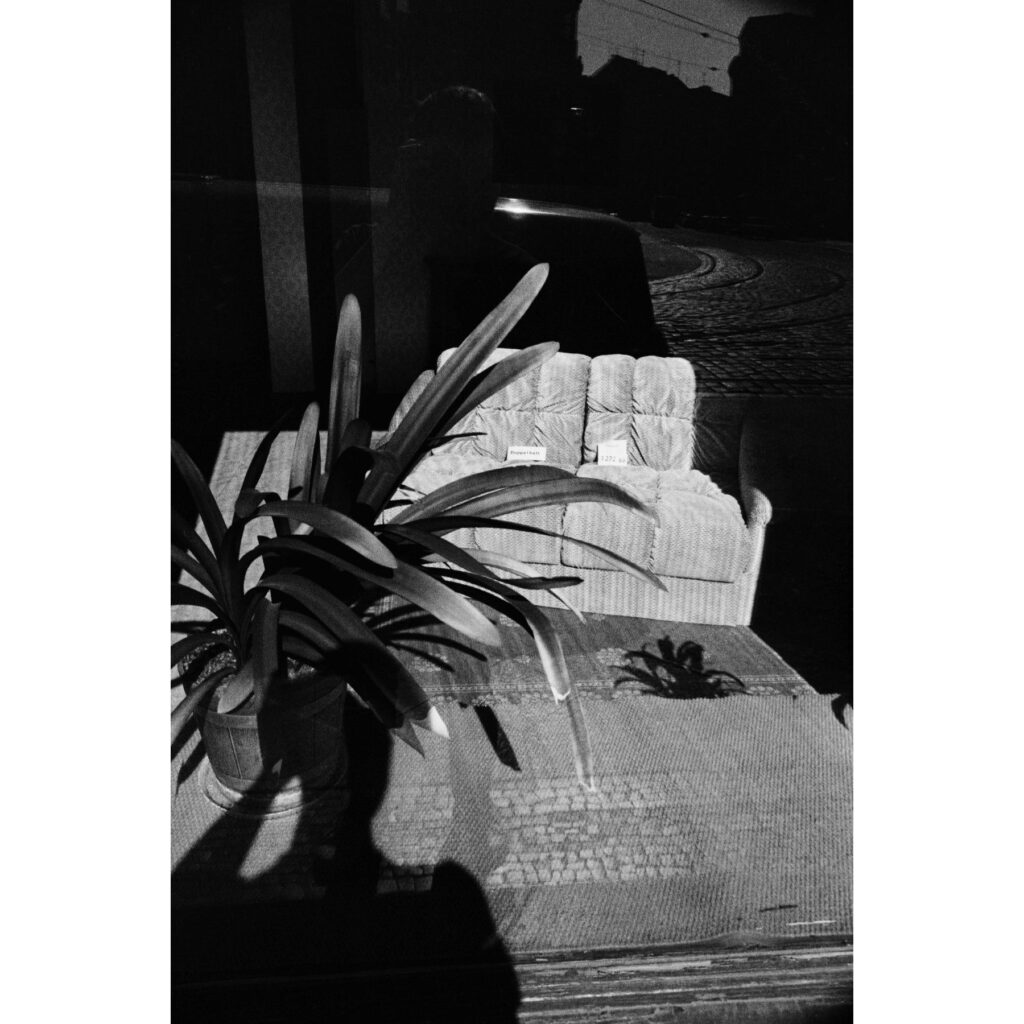

Für die Struktur eines Bildes ist die Farbe aber von gewaltiger Bedeutung. Sie macht das in schwarz-weiss ohnehin schon komplexe Gefüge von Formen und Helligkeiten noch einmal um einiges komplexer. Mit etwas Glück kann Farbe ein Bild ordnen – in der Malerei ist das das Kerngeschäft – aber in der Fotografie muss man in der Regel die Farbe nehmen, die man vom Motiv geliefert bekommt.

Ist Farbe jetzt wirklich banal & böse? – Die eigentliche Frage ist doch, welche ‹Informationen› ich bewusst in meinem Bild haben möchte. Und da bin ich nicht wirklich dankbar für die Information, dass die Bäume grün, der Himmel blau und die Haut hautfarben ist. Es sei denn, und das ist der Unterschied, ich sehe die krebsrote Sonnenbrandhaut von blassen Engländern bei Martin Parr, eine faszinierende Vielfalt von grünen Autolackierungen bei Stephen Shore oder bei William Eggleston einen ultrablauen Himmel, der in Wirklichkeit eine Zimmerdecke ist*.

Das manuelle wie auch das automatische Nachkolorieren von Fotos bringt eben genau nicht diesen Wow-Effekt, den überraschenden Erkenntnisgewinn durch Farbe, sondern fügt mechanisch nur das hinzu, was man ohnehin schon wissen oder sich denken kann: die Straßenbahn gelb, das Mäuerchen rot, das Meer blau – nicht anders als bei einer handkolorierten Postkarte aus den 1910er Jahren. Photoshop CC wird den digitalen Nerd-Sport des Kolorierens historischer Schwarz-Weiss-Fotos weiter popularisieren, dessen Pioniere sich als historisch gewissenhafte Künstler sehen. Den Spiegel fasziniert deren Arbeit möglicherweise auch deshalb, weil dessen regelmäßige Beiträge zur Nazizeit verlässlich mit (hoffentlich wenigstens echten) Farbbildern von Hitler, Goebbels und Konsorten illustriert werden – womit wir wieder beim eingangs erwähnten ‹erleichterten Zugang› wären.

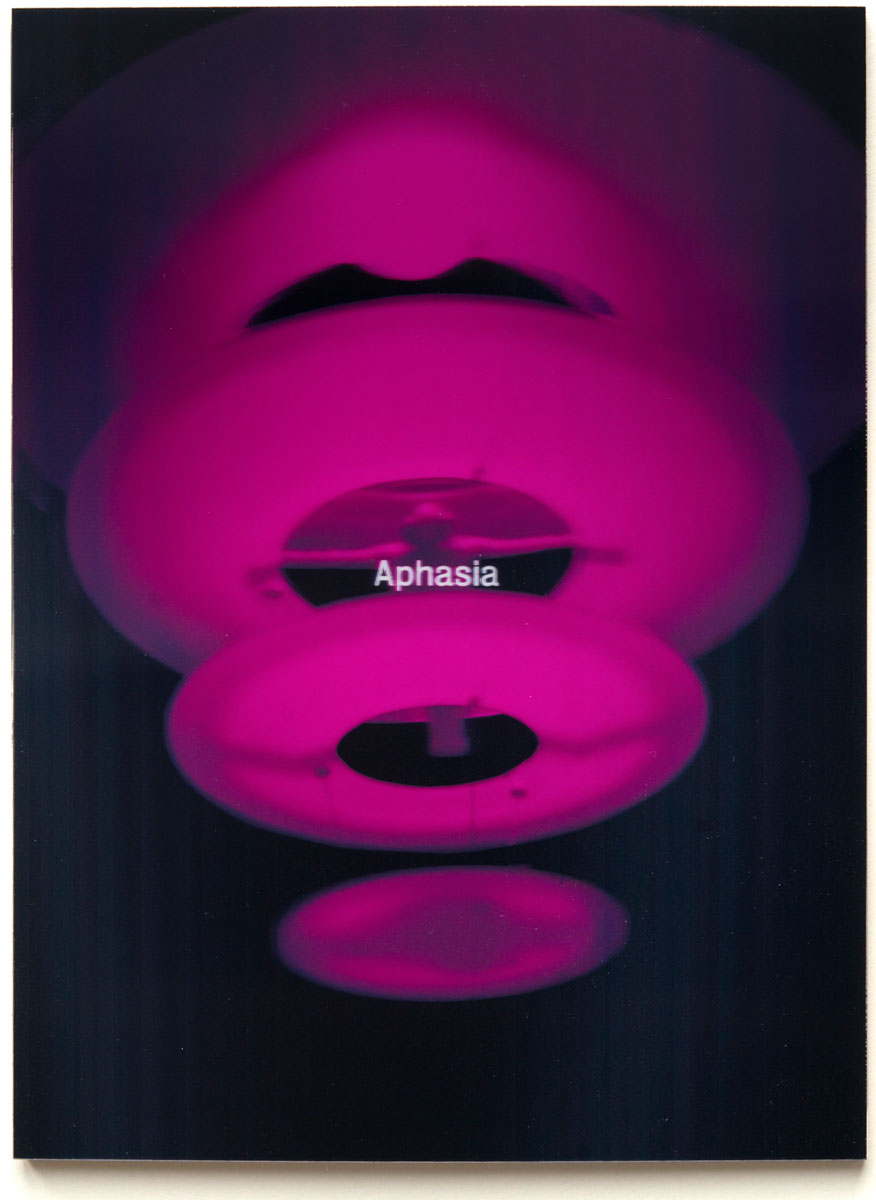

Interessant wird es wohl erst, wenn man wirklich die Grenze zur Malerei überschreitet und wie Florian Merkel offensiv mit dem Hinzufügen einer neuen Formebene spielt. Dann kann Farbe wieder wirklich das sein, was sie sein sollte: bedeutungstragend und formgebend.

*Wie schmerzlich Eggleston die Farbe herbeigesehnt haben muss, kann man in seinem Buch Before Color sehen. Das ist über weite Strecken keine gute Schwarz-Weiss-Fotografie; viele Bilder sehen aus wie Farbfotos, die ungeschickt in s/w umgewandelt wurden. Man ahnt, dass er da mehr gesehen hatte als der Film fassen konnte. Erst mit dem Wechsel zum Farbfilm beginnt bei ihm das, wofür er berühmt wurde: Bilder, die wegen der Farbe gemacht wurden – oder in denen die Farbe doch wenigstens gleichwertiger Teil ihrer Besonderheit ist.

Wie alles wirklich war

Dies ist der ursprünglich für das Buch «Eight Days A Week» vorgesehene Text, der aber letztlich wegen seiner Weitschweifigkeit nicht gedruckt wurde.

Wie alt ist die Welt?

«Sieben Tage, und wenn die um sind, nochmals sieben Tage» ist die einleuchtende und korrekte Antwort, die Till Eulenspiegel in einem DEFA-Film auf diese Frage gibt.

Der Lauf der Geschichte ist aber nicht wirklich kreis-, sondern eher doppelhelixförmig: zwar zyklisch von Tag zu Tag und Jahr zu Jahr, aber insgesamt doch linear von einer ‹ unwiederbringlichen Vergangenheit › zu einer ‹ unvermeidlichen Zukunft ›, wie es Arthur Schopenhauer sagte.

Bob Rutman

Bob Rutman bei verschiedenen Konzerten und Ausstellungseröffnungen zwischen 2012 und 2014

Als ich in den siebzigern Rock over Rias hörte, lernte ich dort erstaunt, dass es außer dem Elvis, den ich kannte, auch noch einen viel besseren (nämlich Elvis Costello) gab. Jahrzehnte später lernte ich nach dem bekannten den richtigen Bob kennen: Bob Rutman, der leider am 1. Juni in Berlin gestorben ist. Ich bin ihm immer wieder mal bei Konzerten und Ausstellungseröffnungen über den Weg gelaufen; jedesmal hat er neu und interessiert gefragt, wer ich bin. Ich wünschte, ich hätte ihn dreißig Jahre früher getroffen. Das nächste Mal sehen wir uns also am 7. Juli auf seiner Beerdigung auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof.

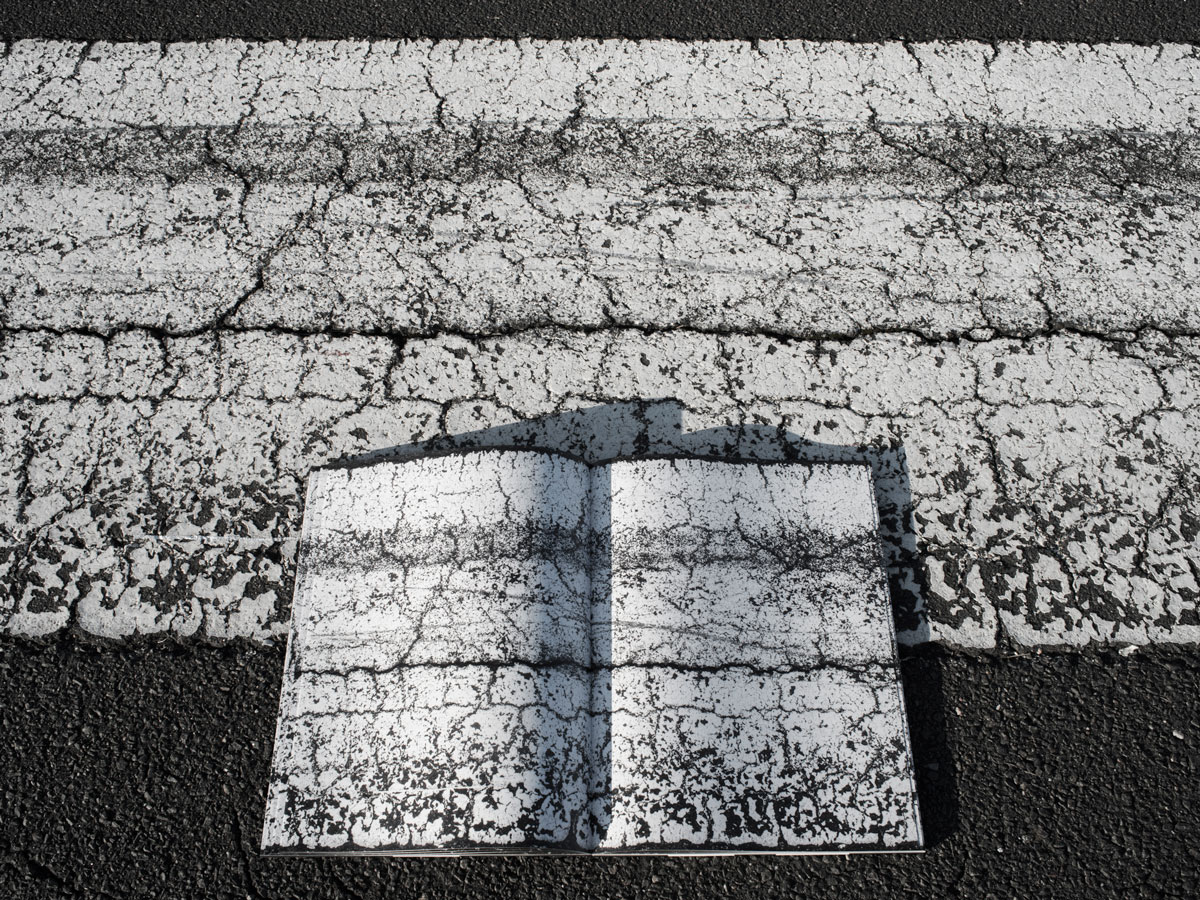

Weihnachten! Shoppen als nationale Aufgabe!

Bei Fotobüchern, die man verschenkt, wird das ganz offensichtlich: Endlich gibt es guten Grund, die Bücher, die man schon immer haben wollte, zu kaufen. Und wenn man sie nicht allzuweit verschenkt, dann hat man sie praktisch ja auch selbst.

Womit ich vom philosophischen zum praktischen Teil dieser Werbebotschaft komme: Dank weisen Haushaltens mit meinen Beständen kann ich Restexemplare meiner Bücher anbieten, die andernorts nur noch teuer, gebraucht oder gar nicht erhältlich sind.

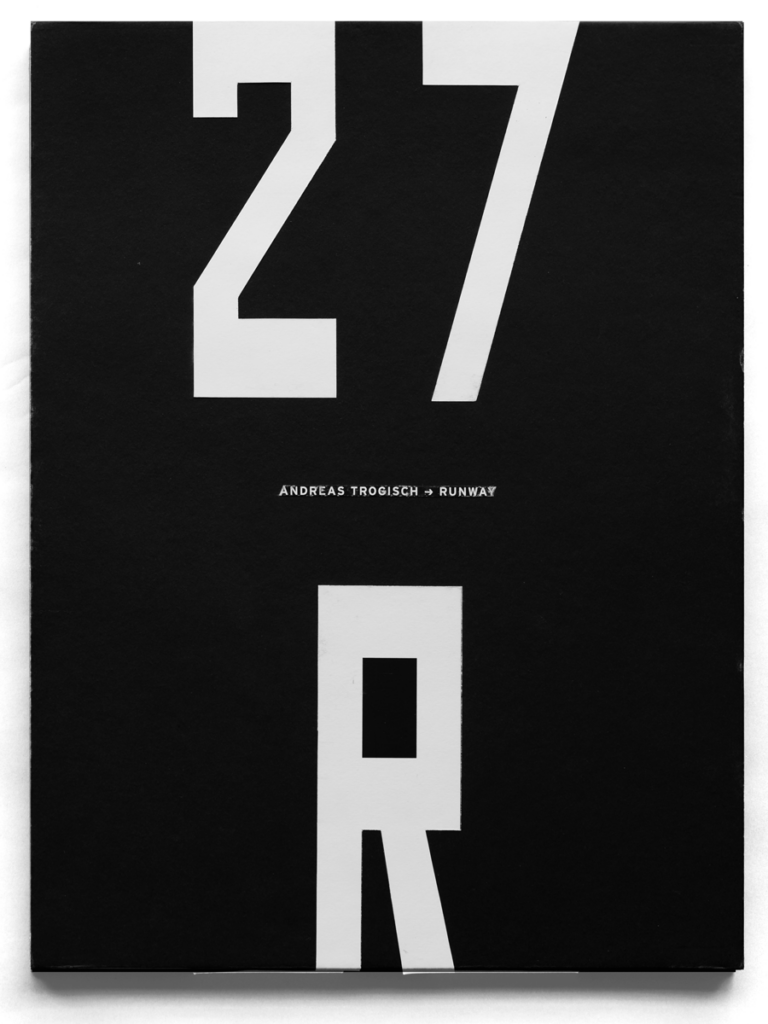

Dazu zählen zum Beispiel die Vorzugsausgabe von «Replies», die für unschlagbare 160,– € einen Originalprint enthält oder das Ein-Bild-Buch «Runway» zum Weihnachts-Sonderpreis von 76,– € statt 98,– €.

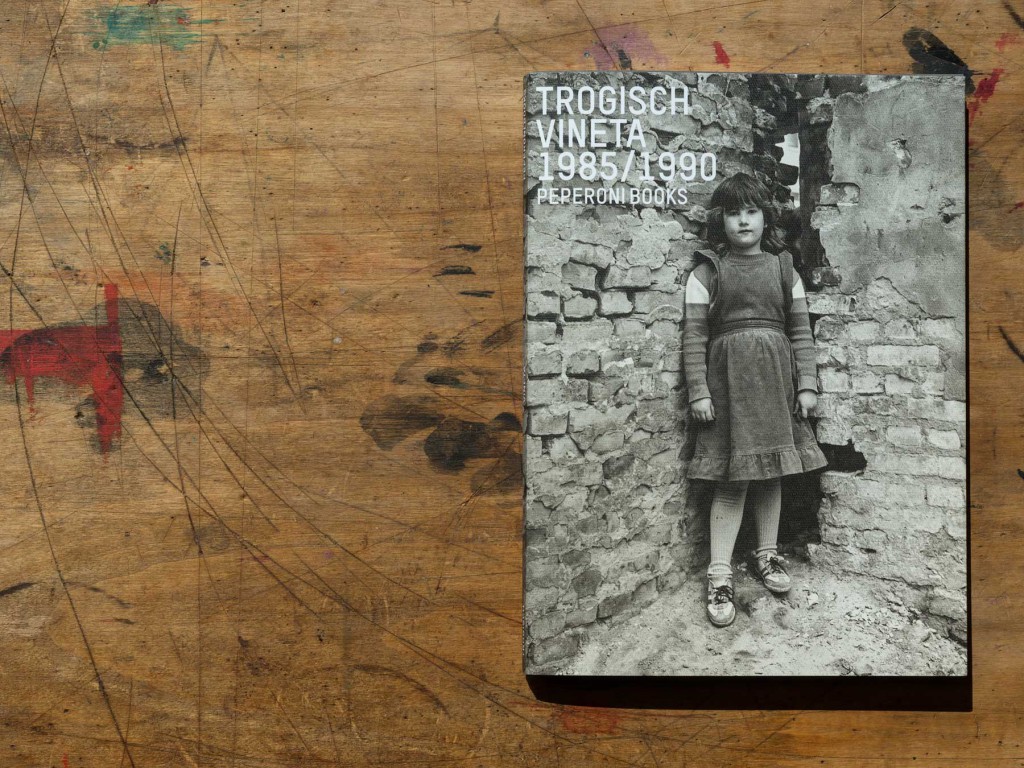

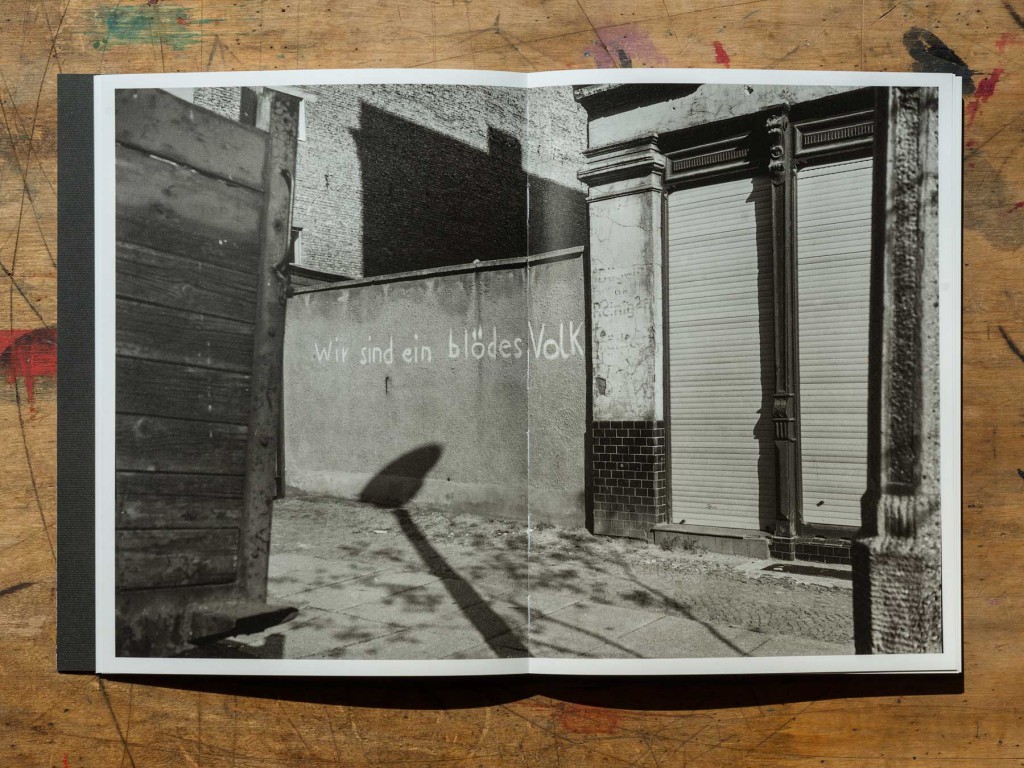

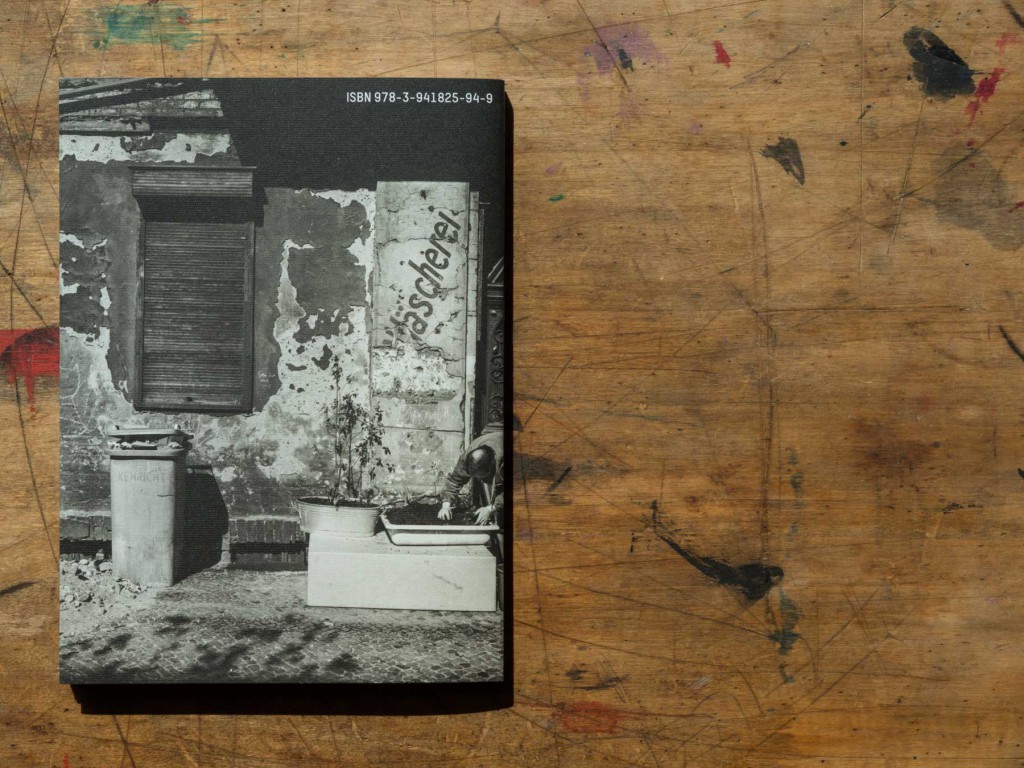

Auch von «Vineta» gibt es noch einige Exemplare, und zwar zum Originalpreis von 35,– € statt der selbst für gebrauchte manchmal verlangten 70.

Sentimentale Fotoforensik

33 Jahre & 2 Minuten: Die Spree zwischen Jannowitz- und Schillingbrücke 1986 und 2019

1986 habe ich ein Foto aus der S-Bahn geschossen, zwischen den Stationen Jannowitzbrücke und Ostbahnhof; eine Fahrt von zwei Minuten. Das Bild ist ein wenig unterbelichtet, der Film ist solarisiert, trotzdem kann man den Ort gut identifizieren; es ist die kreuzberger Seite des Spreeufers, an dieser Stelle allerdings noch zu Mitte und damit zu Ostberlin gehörend. Der Schornstein rechts gehört zur ehemaligen Eisfabrik in der Köpenicker Straße, damals noch in Betrieb, gegenwärtig eine Baustelle. Der linke Schornstein gehört damals wie heute zu den Wasserwerken am gegenüberliegenden Ufer. „Sentimentale Fotoforensik“ weiterlesen

Planerfüllung

Das Vergangene ist nicht nur nicht tot, sondern es wird anscheinend immer wieder neu erschaffen. Dieser Gedanke kommt mir, wenn ich mir das Durchnittsalter der in der Ausstellung «Von Ferne. Bilder zur DDR» vertretenen Künstler ansehe; manche von ihnen haben das Ende der DDR nur als Kinder erlebt, einer ist sogar erst zwei Jahre später geboren, mehrere haben die DDR, weil zu jung und aus den Niederlanden, Japan oder Westdeutschland stammend, überhaupt nie live gesehen. Notwendigerweise können dann nicht alle der hier gezeigten Bilder authentische in-situ-Eigenschöpfungen sein; die sind sogar gefühlt in der Minderzahl. Aber genau das ist ja auch der Punkt der Ausstellung: Die Wieder- oder Neuaneignung von Bildern; und das müssen nicht notwendigerweise die eigenen sein.

Aus der Position des Nicht-Mehr-Ganz-Betroffen-Seins ließe sich das Phänomen DDR eigentlich ganz entspannt betrachten, aber die Stasi ist Thema nicht nur bei der 1953 geborenen Gabriele Stötzer oder der 1950 geborenen Christine Schlegel, sondern z.B. auch beim Westdeutschen Simon Menner, der 1989 elf Jahre alt war. Er entwickelt seinen Beitrag, wie auch mehrere seiner In-Etwa-Altersgenossen aus gesuchtem und gefundenem Material vom berühmten ‹Abfallhaufen der Geschichte›: hier dem Archiv der Stasi-Unterlagenbehörde, bei anderen VEB-Werksarchive – zugänglich geworden durch die Geschäftsaufgabe eines ganzen Landes.

Es gibt auch Stasi in lustig zu sehen, wie die Fundberichte über Ballons zum Abwurf westlichen Propagandamaterials, die Jens Klein duch Zufall bei der Recherche nach einem unaufgeklärten Bankraub (ja, das gabs tatsächlich auch im Sozialismus) ausgegraben hat und die mich an Hans Richters fliegende Hüte denken lassen. Ebenfalls schön sind die Ansichtskarten aus der Sammlung von Erasmus Schröter, die die Ansätze von Pillers Archiv und Parrs «Boring Postcards» geradezu stilvoll veredeln.

Mit zunehmendem historischen Abstand entschwebt die böse alte Hexe Stasi ins Sagenhafte, wieder und wieder von den Nachgeborenen hervorgezaubert; aber anders als im Märchen kann man ihre Knochen tatsächlich sehen und anfassen. Der Themenkomplex Flucht & Auswanderung ist auch gut vertreten – das ganze Schreckliche auszubalancieren gegen den gewöhnlichen Alltag ist wohl eine Kunst, die niemand kann. Natürlich war die DDR eine einzige Beleidigung; für den Freiheitswillen seiner Bürger, für das ästhetische Empfinden jedes wahrnehmungsfähigen Menschen, aber – und das immer noch – auch für die bräsige Gewissheit des Westens, dass das private Eigentum an Immobilien und Produktionsmitteln die Garantie für das Glück des Menschen sei.

Vielleicht kommt einmal die Zeit, in der der respektvolle, nicht-propagandistische Umgang mit den künstlerischen Zeugnissen der DDR die Norm sein wird. Ein beherzter Schritt in diese Richtung ist hier schon einmal getan. Eine Garantie für das Reifen einer mittleren Sichtweise ist das allerdings nicht. Aber ich schweife ab …

Fotografie-Fotografie, eigenhändig gemacht in der DDR, gibts nur von wenigen; mein Beitrag kommt mir in diesem Licht gesehen schon fast provozierend randständig-konventionell vor; außer mir haben das nur Tina Bara, Seiichi Furuya, Einar Schleef und Ulrich Wüst im Programm.

Gerade Wüsts Bilder, zumal als endlose Leporellos, faszinieren mich immer wieder; seine Bilder gehörten in den frühen achtzigern zum Wenigen, was mir in der DDR-Fotografie beachtenswert vorkam und Orientierung bot.

Auch das einstündige Künstlergespräch zur Ausstellungseröffnung reichte nicht ansatzweise aus, um alle Aspekte dieser komplexen Schau anzusprechen. Die interessante Beobachtung beispielsweise, dass in vielen Beiträgen unbewusst das Spannungsfeld von Nähe und Ferne verhandelt wird, kam mir leider erst, als das Mikro schon wieder zu war und sich alle auf den Weg zum vorzüglichen Italiener gegenüber aufmachten.

Ich bin froh, in diesem anregungsreichen Projekt vertreten zu sein, in diesen unglaublichen Räumen ausstellen zu können, so umsichtig und freundlich betreut zu werden von der Kuratorin Sabine Schmid und dem Direktor des Museums, Michael Buhrs.

«Von Ferne. Bilder zur DDR»

Museum Villa Stuck

Prinzregentenstraße 60, 81675 München

Ausstellungsdauer: 6. Juni–15. September 2019

Dienstag bis Sonntag 11–18 Uhr,

erster Freitag im Monat bis 22 Uhr

Mit Beiträgen von Tina Bara, Seiichi Furuya, Tamami Iinuma, Sven Johne, Jens Klein, Jürgen Kuttner, Christian Lange, Emanuel Mathias, Katrin Mayer, Simon Menner, Einar Schleef, Christine Schlegel, Joachim Schmid, Erasmus Schröter, Maya Schweizer, Gabriele Stötzer, Paul Alexander Stolle, Elisabeth Tonnard, Andreas Trogisch, Joerg Waehner und Ulrich Wüst.

Hannes

Ein Maniac ist gegangen.

Einer, wie es wirklich wenige gibt. Von wie vielen wird behauptet, sie würden für ihre Mission leben – bei diesem traf es zu. Er hatte eine Leidenschaft, und die war ausschließlich. Sie war nicht das abseitige Hobby eines vom Leben Enttäuschten. Im Gegenteil – er hatte schon eine erfolgreiche Karriere hinter sich, als er sich auf das zu konzentrieren begann, was ihm wirklich wichtig war: die Fotografie und ihre Repräsentation in Buchform – und es wurde seine zweite Erfolgsgeschichte: Über 100 Titel sind in seinem Verlag Peperoni Books erschienen. Da spielte eine fämiliäre Disposition eine große Rolle, denn immerhin war er wie Vater und Bruder gelernter Drucker*. Aber er war eben auch Fotograf und, das ist für die weitere Geschichte wichtig, ein an der Arbeit anderer Fotografen Interessierter. „Hannes“ weiterlesen

Das war’s dann …

Das Ende einer ganzen Kunstgattung, der Straßenfotografie, kam gerade mit der Geschwindigkeit und Unabweisbarkeit einer Diesellok: Die (digitale) Fotografie von Menschen in der Öffentlichkeit wird in wenigen Tagen nicht mehr möglich sein ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Abgebildeten. Das ist die für Fotografen wichtigste Auswirkung der neuen «Datenschutzgrundverordnung», die uns alle vor dem Mißbrauch unserer Daten schützen soll. Die Paranoia in Bezug auf das Fotografiertwerden, die in den letzten Jahren sowieso schon grassierte, erhält jetzt einen handfesten Hintergrund; mit Strafandrohung von bis zu 20 Millionen Euro.

Wahrscheinlich wird es aber nicht die Betreiber von Überwachungsanlagen – demnächst auch mit Gesichtserkennung – treffen, sondern irgendeinen ahnungslosen Amateur, der mit dieser Art Fotografie sein Geld verbraucht (denn verdienen ließ sich auf diese Weise wohl noch nie welches).

Die Auswirkungen des Gesetzes werden hier beschrieben, wo auch darauf hingewiesen wird, dass unsere Bundesregierung ausdrücklich nicht tätig werden wollte, um Rechtssicherheit zum Schutz der Meinungs- und Kunstfreiheit zu schaffen.

Update (8.5.2018): Wie der Berufsverband der Freien Fotografen und Filmgestalter (BFF) in einer Mitteilung schreibt, soll das sogenannte Kunstfreiheitsgesetz, das diesen Bereich bisher geregelt hat, weiterhin angewendet werden und nicht von der neuen Richtlinie verdrängt werden. Dazu zitiert die Verbandsjustiziarin eine Auskunft des Bundesheimatmuseums, pardon, des «Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat».

Mich selbst verbessern

… muss ich, weil ich einen wichtigen Aspekt der Debatte um die Manipulationen – oder einfach Bearbeitungen – der Fotos von Steve McCurry in meinem letzten Post falsch verstanden habe.

Mein Vorschlag fügt einem seiner Bilder etwas hinzu, macht es also voller, reicher, widersprüchlicher und überraschender. Was McCurry aber macht, ist Bildelemente zu entfernen, die ihm störend oder ablenkend vorkommen. „Mich selbst verbessern“ weiterlesen